近年の米国株投資ブームを象徴する銘柄といえば、やはりS&P 500に連動するETFや投資信託です。

世界をリードする巨大企業が集うS&P 500は「長期的に右肩上がり」というイメージが強く、初心者からベテラン投資家まで多くの人が注目しています。

しかし、そんなS&P 500に関して、ウォーレン・バフェット氏が関連ETFを売却したというニュースが流れ、にわかにざわつきが広がりました。

「世界一の投資家が見切りをつけたのか?」「S&P 500の未来は暗いのか?」といった声が出る一方で、実際に「S&P 500自体が危ういわけではない」という見方もあります。

本記事では、S&P 500投資の基本から、ウォーレン・バフェット氏の売却に対する見解、リバランスの重要性、バイ&ホールドを続けるリスクと可能性までを考察。

10年以上先を見据えた長期視点で、S&P 500があなたの資産形成にどのように役立つか、一緒に考えてみましょう。

S&P 500とは何か?

S&P 500の概要と歴史

S&P 500(エス・アンド・ピー500)とは、アメリカの格付け会社であるスタンダード・アンド・プアーズ(Standard & Poor’s)が算出する株価指数の一種で、米国の代表的な上場企業500社の株価を時価総額加重平均でまとめたものを指します。

S&P 500に採用される企業は、主に流動性や財務状況などの基準を満たす必要があるため、いわば「アメリカ経済を象徴する優良企業の集合体」といえます。

S&P 500の歴史は1957年に始まり、それ以前のS&P 90を拡充する形で登場しました。登場以来、米国の経済成長とともに指数自体も右肩上がりで推移。

1970年代のオイルショック、2000年代初頭のITバブル崩壊、2008年のリーマンショック、そして2020年の新型コロナウイルスによる世界的混乱など、歴史的な危機に見舞われながらも、長期的には成長を続けている指数です。

S&P 500が注目される理由

-

分散効果

500社の大型優良企業を対象にしているため、個別企業のリスクが分散されやすい点が大きなメリットです。たとえ一部の企業が不振に陥っても、他の企業が牽引役になれば指数全体への影響は限定的となります。 -

米国経済の強さ

米国は世界最大の経済大国であり、長期的な成長力が高いとされています。イノベーションやテクノロジーに強みを持つ企業が多く、株主に還元する意識が高いため、過去の実績からも投資リターンが期待されてきました。 -

シンプルな投資対象

個別株を選ぶ場合は企業分析や決算確認などが必要ですが、S&P 500連動型のETFやインデックスファンドを買うだけで米国の代表企業に一括投資した形になります。投資初心者が「とりあえず米国株に広く投資したい」という場合、S&P 500は候補に挙がりやすいです。 -

歴史的に高いリターン

S&P 500は、長期的には年平均で約7~9%程度(インフレ調整前)のリターンを示してきたと言われています。金融危機などの暴落局面はあるものの、過去のデータを見る限り、長い目で見れば大きく成長してきました。

ウォーレン・バフェットのS&P 500売却の背景

バフェット氏の売却報道に対する反応

2023年頃から報じられたウォーレン・バフェット氏のS&P 500関連ETF売却のニュースは、多くの投資家を驚かせました。

「世界一の投資家がわざわざS&P 500を売却するとは、よほどのことが起きているのでは?」と、ネガティブな解釈が広がったのは無理もありません。

S&P 500は彼自身が一般投資家にも推奨してきた投資対象であり、個別銘柄を買い付けるだけでなく、市場全体をカバーするETFにも注目していました。

しかし、実際にはバフェット氏はこれまでもさまざまな銘柄を売却しており、「売却=その銘柄や市場の終焉」というわけではありません。むしろ、バフェット氏はポートフォリオのリバランスやキャッシュの確保のために売却を行うことが多く、その後売却した銘柄が値上がりするケースも度々あります。

つまり、バフェット氏がS&P 500を一時的に売却したからといって、S&P 500の将来性を完全に否定したわけではないと見る専門家も多いのです。

バフェット流の投資スタイルと今回の売却の意味

バフェット氏は「割安な優良企業を長期保有する」というバリュー投資の代表的存在です。

また、キャッシュポジションを常に一定以上保有しておくことで、株式市場が暴落したときに買い増す戦略をとることでも知られています。

今回の売却も、以下のような要因が考えられます。

-

市場のバリュエーション(割高感)の高さ

米国市場、特にS&P 500はハイテク銘柄の時価総額が大きくなり、PERやPBRなどの指標が歴史的に見てやや割高になっている側面がありました。バフェット氏は過熱感を感じると、利益を確定しつつリスクを調整することがあります。 -

投資機会の確保

もし今後、景気後退や暴落が起こった場合、安値で魅力的な銘柄を仕込みたいという考えがあるかもしれません。そのためにはキャッシュを潤沢にしておく必要があるため、一部の保有銘柄やETFを売却する場合があります。 -

ポートフォリオの最適化

投資家は常に「最適なポートフォリオとは何か」を考え続ける必要があります。バフェット氏は巨額の運用資産を抱えていますが、定期的にリバランスを行い、より確度の高い銘柄に資金を振り向けることが多いです。

したがって、S&P 500への投資が悪いわけではなく、「現時点ではより魅力的に思える投資対象がある」あるいは「いざというときのためにキャッシュを厚めにしておく」というシンプルな意図が込められていると見るのが妥当でしょう。

S&P 500投資を中心にしたポートフォリオのリバランスの重要性

リバランスとは何か?

リバランスとは、一定期間ごとにポートフォリオ全体の資産配分(株式・債券・現金・その他の資産など)を見直して、最初に設定したリスク・リターンの水準に戻す作業を指します。

株式市場が好調だと株式の比率が勝手に高まり、逆に不調だと低下してしまうため、一定の方針に基づいて資産配分を調整するのです。

なぜリバランスが必要なのか?

-

過度なリスク回避

株式が大きく値下がりすると、ポートフォリオ全体のリターンを押し下げ、気づいたら「リスクを取りたくない一心で現金比率が高くなりすぎている」なんてこともあります。リスクとリターンのバランスを保つために、適度に株式を買い足す必要があります。 -

過度なリスクテイク

逆に株式が長期間好調だと、ポートフォリオに占める株式の割合がどんどん膨れ上がり、暴落が来たときに一気に大ダメージを受けることになりかねません。適切に利益を確定して債券や現金に振り替える作業が重要です。 -

資産全体の最適化

人生のステージや目標も時々刻々と変化します。たとえば、まだ若いときはリスクを取って株式比率を高める戦略も有効ですが、定年が近づいてきたらリスク資産を徐々に減らす必要があるでしょう。リバランスはそうしたライフステージの変化にも対応しやすくします。

S&P 500メインからの分散方法

-

債券を組み込む

株式市場が大きく下落したときに比較的安定した値動きを見せる債券は、分散投資の一角として重要です。近年は金利上昇局面で、債券利回りも徐々に魅力を取り戻しています。ポートフォリオの一部に債券ETFや債券ファンドを組み入れることでリスク分散を図れます。 -

ゴールドやコモディティ

金(ゴールド)は「有事の金」と呼ばれるように、株式市場が混乱したりインフレ懸念が高まったりすると資金が集まりやすい傾向があります。一方、ゴールドは配当を生まない資産でもあるため、大きな値上がりを狙うよりは「保険」の意味合いで保有することが多いです。 -

新興国株や他の海外市場

米国市場は圧倒的存在感を誇る一方で、中国やインドなどの新興国市場にも大きな成長余地があると考える投資家は少なくありません。ただし、新興国株はボラティリティが高い傾向もあるため、ポートフォリオ全体のバランスを考えながら組み入れる必要があります。 -

セクターの分散

S&P 500を中心に投資する場合でも、ハイテク株だけに偏るのではなく、生活必需品やヘルスケア、エネルギーなどの業種にも目を向けることで、リスクを多少分散できます。ETFの中にはセクター別に投資する商品もあり、個別株を選ぶ手間を減らせます。

バイ&ホールド戦略と長期的リスク

バイ&ホールド戦略の基本

バイ&ホールドとは、主に株式などのリスク資産を長期間にわたり売却せずに持ち続ける投資手法を指します。S&P 500のようなインデックスへ投資する場合、多くの投資家がこの「バイ&ホールド」戦略を採用します。

理由としては、以下のような点が挙げられます。

-

長期的には市場は成長する

S&P 500は歴史的に見ると、暴落や停滞期を何度も経験しながら、結局は成長してきました。時間を味方につけることで、複利効果を最大限に生かすことができます。 -

トレードコストを抑えられる

頻繁に売買を行うと手数料や税金がかさみ、リターンを目減りさせる原因になります。バイ&ホールドは手数料の負担を最小限に抑えやすい手法といえます。 -

精神的な負担を減らす

毎日の値動きに一喜一憂して売買のタイミングを見計らうよりも、「どんな時でもホールドを続ける」と割り切ったほうが精神的には楽です。特に初心者の場合、感情的な売買を繰り返して失敗するリスクを減らせます。

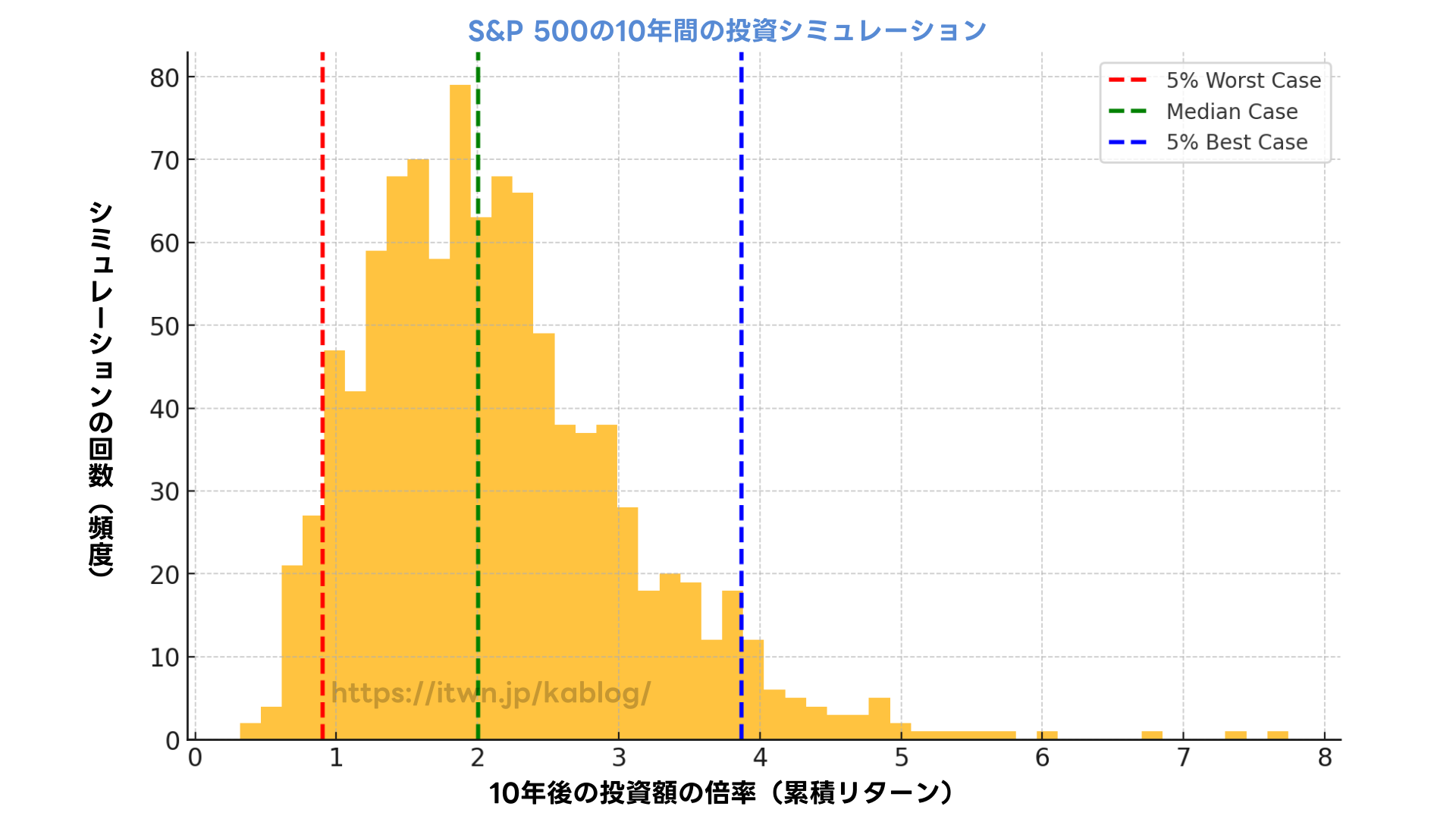

モンテカルロシミュレーションから見る10年後のリスク

今回、S&P 500の過去の年間リターン(平均8%、標準偏差15%)をもとに、10年間のモンテカルロシミュレーションを行いました。

その結果、以下のようなリスクシナリオが想定できます。

- 最悪の5%ケース:10年後の資産が0.90倍(つまり元本割れ)

- 中央値ケース:10年後2.00倍

- 最高の5%ケース:10年後3.87倍

- 平均リターン:2.15倍

- 標準偏差:0.95(ボラティリティが高め)

このシミュレーションからわかるように、「10年持ち続けても損をする可能性」がゼロではないことが確認できます。

一方で、2倍以上になる可能性や4倍近くに成長する可能性も無視できません。こうした振れ幅の大きさは株式投資で得られるリターンの裏返しとも言えます。

バイ&ホールドに潜むリスク

-

短期的な暴落

株式市場では、突発的な要因(金融危機や政情不安、パンデミックなど)により30~50%の大暴落が起きることがあります。バイ&ホールドを続けるには、このような暴落局面でパニックにならず耐える精神力と資金管理が不可欠です。 -

長期停滞リスク

2000年代のITバブル崩壊後は、S&P 500は約10年間にわたりほぼ横ばいの時期がありました。保有し続けていてもリターンが得られない期間が長引くと、資産形成が思うように進まない可能性があります。 -

米国市場の成長鈍化

S&P 500の構成銘柄の中でもビッグテック企業は特に大きな影響力を持っています。もしこれらの企業の成長が頭打ちになり、市場全体が停滞するような事態になれば、S&P 500のパフォーマンスにも大きく影響します。 -

インフレ&金利上昇の影響

金利が上がると、債券の利回りが上がるため、投資マネーの一部が株式市場から債券に流れる可能性があります。また、インフレ率が急激に上昇すると企業の利益が圧迫される場合があり、株価の伸びが鈍化するケースも考えられます。

バイ&ホールドを成功させるためのポイント

-

暴落時の買い増し資金を確保

現金ポジションをある程度確保しておけば、株価が大きく下がったときに買い増しができます。いわゆる「バーゲンセール」状態のときに積極的に買うことで、下落後の回復局面で大きなリターンを得られる可能性があります。 -

ドルコスト平均法

定期的に一定金額で購入を続ける手法(ドルコスト平均法)は、値動きの平準化に有効です。高値づかみや暴落時の恐怖心を軽減し、長期の視点で投資を継続できます。 -

長期間持ち続けられるメンタルと時間軸

投資は短期的な成果を求めるものではありません。少なくとも5年、できれば10年単位で見たときに成果が出る可能性が高まるのが株式市場です。自分の資金が、少なくとも10年は手元に必要ないものであることを確認したうえで投資をすることが大切です。 -

分散投資との併用

バイ&ホールド戦略でも、すべてをS&P 500に集中させるよりは、一部を債券やゴールド、新興国株などへ回すことでリスクを低減できます。心の平穏のためにも、適度な分散が大切です。

S&P 500への投資判断をどう下すか?

自分のリスク許容度を知る

投資をするうえでまず大切なのは、自分の「リスク許容度」をしっかり把握することです。

リスク許容度とは、「資産がどれだけ目減りしてもメンタル的・経済的に耐えられるか」を示す概念です。

たとえば、30%の暴落が起きたときに心が乱れずに投資を続けられるのか、あるいは「これ以上は無理だ」と感じるのかは人によって違います。

- 投資資金の額が大きすぎると、暴落が起きたときに生活に支障が出るかもしれません。

- 一方で、若くて長期的に資産を育てたい場合は、ある程度リスクを取ってもいいかもしれません。

自分がどのくらいの期間、どのくらいの変動幅なら耐えられるのかを把握することが重要です。

バフェットの売却を受けての考え方

「ウォーレン・バフェットが売却したからS&P 500は危ないのでは?」と考える人も多いですが、投資の世界では「他人の意見は参考程度にとどめ、自分の判断基準を持つ」ことが成功の秘訣とされています。

バフェットは超長期投資家として有名ですが、運用資金の規模や投資目的は一般投資家とは大きく異なるため、彼と同じタイミングで売買しても同じ結果を得られるとは限りません。

投資の最終的な目的は「自分や家族の人生をより豊かにすること」です。

バフェットの売買だけでなく、世界の経済指標や米国企業の収益状況など、幅広い情報を考慮しながら「自分に合った」戦略を組み立てることが大切です。

長期視点でのS&P 500の魅力は依然として健在か?

S&P 500は、歴史的に見ても世界の株式市場をリードしてきました。米国は技術革新や消費市場の大きさなどでアドバンテージを持ち、優良企業が集積していることも事実です。

たとえ株価が一時的に下落したとしても、長期的には業績と株価が連動する傾向があるため、米国企業全体の成長余地がまだ残されているとみる投資家は多いです。

ただし、「今後10年、20年のうちに米国企業が必ず成長し続ける」とは断言できません。技術革新の速度や新興国の台頭など、世界経済の行方は誰にもわからないからです。

だからこそ、分散投資やリバランスが重要となり、もし米国市場が長期停滞してもポートフォリオ全体が大打撃を受けないように備えておく必要があります。

初心者が踏まえておくべき補足知識

S&P 500の構成比率とビッグテックの影響

S&P 500は「500社」という名称ではあるものの、実際には時価総額の大きな企業が指数全体を強く左右するという特性があります。

とりわけ、いわゆるGAFAM(Google(Alphabet)、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoft)などのハイテク大手企業が占める割合が高い時期には、市場全体がこれらの銘柄の値動きに連動しやすくなります。

これを理解しておくと、「S&P 500とは実質的に米国のハイテク産業に賭けている部分が大きい」という認識が得られます。

経済指標と金融政策のチェック

長期投資といえども、まったく何も見ずに放置しておくのは得策ではありません。

米国の金融政策(FRBの金利政策など)や経済指標(雇用統計、GDP成長率、インフレ率など)は、少なくとも年に数回はチェックしておくと、市場の雰囲気を把握するうえで役立ちます。

金利が急上昇する局面では株価に負の影響が出やすいですし、インフレが予想以上に加速すれば企業の利益が圧迫される場合もあります。

確定申告や税制の知識

初心者で見落としがちなのが、投資による利益には税金がかかるということです。日本の場合、国内ETFや投資信託の分配金や譲渡益には約20%の税率が課せられます(復興特別所得税を含む)。

NISAやiDeCoなどの優遇制度を活用すれば、一定の投資額や運用益を非課税にできます。こうした税制のしくみを上手に使うことで、長期的なリターンを高めることが期待できます。

米国ETFと投資信託の違い

S&P 500に投資する方法としては、主に日本国内で買える「投資信託(インデックスファンド)」と、米国市場で取引される「米国ETF」が挙げられます。

どちらもS&P 500に連動する商品がありますが、以下のような違いがあります。

- 投資信託:日本の証券会社で手数料無料(ノーロード)の商品を選べば、毎月100円からでも積立可能。再投資手続きも自動化されていて初心者向け。

- 米国ETF:海外取引口座を開設し、ドルに交換して購入する必要がある。分配金を自分で再投資する手間があるが、経費率が低い商品も多く、長期的にはコストメリットがある場合がある。

初心者はまず、投資信託を通じてS&P 500へ投資を始めると、手間が少なく続けやすいでしょう。

まとめ

ウォーレン・バフェット氏のS&P 500売却に注目が集まったことで、「S&P 500は本当に大丈夫なのか?」という疑念を抱く人も増えました。

しかし、バフェット氏の売却は必ずしも「市場全体の終焉」を意味するわけではなく、単なるリバランスやキャッシュ確保のための売却という可能性も十分に考えられます。S&P 500は歴史的に見ても世界を代表する株価指数であり、長期でみれば成長を続けてきたことは事実です。

ただし、だからといって「何も考えずにS&P 500に投資し続ければOK」というほど単純ではありません。市場のバリュエーションが高まっているタイミングでは暴落のリスクも高まりますし、米国経済やハイテク企業の成長が鈍化すれば長期停滞の可能性もあります。

モンテカルロシミュレーションの結果からも、10年保有していて元本割れするリスクが一切ないわけではないことが示されています。

それでもS&P 500へのバイ&ホールドは、多くの投資家にとって魅力的な選択肢であることは変わりません。大事なのは、以下のポイントをしっかり押さえることです。

-

自分のリスク許容度を正確に把握する

株価の暴落に耐えられるか、自分のライフステージに合ったリスク水準かを見極めましょう。 -

リバランスを意識したポートフォリオ構築

債券やゴールド、他国の株式などを組み合わせることで、S&P 500に集中するリスクを緩和します。 -

投資期間とメンタルコントロール

短期の値動きに惑わされず、長期で見た成長を信じられるかどうかが鍵です。暴落時にも冷静に対応し、可能であれば買い増しするくらいの余裕を持ちたいものです。 -

バフェット氏などの「大物投資家の動き」はあくまで参考

絶対的な正解は存在しません。大物投資家の意見を参考にしつつも、最後は自分自身の投資目的やリスク許容度と照らし合わせることが必要です。

投資においては、「過去の実績が未来を保証するものではない」という大原則を忘れずに、自分の資産をどのように運用していきたいのか、じっくりと考えてみてください。

たとえS&P 500への投資比率を引き下げるにしても、完全に手放すのではなく、部分的に保有を続ける方法もあります。あるいは、これまでS&P 500一本だった人が、これを機に他の資産クラスに目を向けるきっかけにもなるでしょう。

最後に、どのような戦略を選ぶとしても、継続的な学習と相場の観察は欠かせません。経済ニュースや企業の決算情報、世界情勢の動きなどにアンテナを張りながら、自分なりの判断基準をアップデートしていきましょう。

「長期的な成長に乗りたい」と願うのなら、そのときどきの市況に一喜一憂するだけでなく、真に優良な指数や企業に腰を据えて向き合う姿勢が求められます。S&P 500はその選択肢の一つとして、これからも魅力的であり続ける可能性は高いのです。

以上を踏まえ、S&P 500投資の進め方について再度整理してみてください。あなたの資産形成にとって最適なアプローチが見えてくるはずです。

投資はあくまで自己責任とはいえ、十分な情報収集とリスク管理の姿勢があれば、長期的に豊かなリターンを得る可能性も広がります。皆さんの投資が、より良い未来につながることを願っています。